Музыкальные занятия позволяют ребёнку не только в увлекательной игровой форме войти в мир музыки, но и развивают умственные и физические способности, а также способствуют социальной адаптации ребёнка. Весёлые песенки, упражнения под музыку, потешки, народная и классическая музыка оказывают самое позитивное влияние на развитие личности ребёнка, формирование его творческих способностей.

Занятия развивают двигательные навыки, координацию, концентрацию внимания, речь (подпевание), дети учатся взаимодействию в коллективе, развивают музыкальный слух, а также в доступной игровой форме обучаются игре на музыкальных инструментах (металлофонах, ксилофонах).

Благодаря непосредственному комплексному воздействию музыки на человека в ходе двигательной активности под аккомпанемент или с пением улучшаются выразительность, ритмичность движений, их чёткость, координация, плавность, слитность, переключаемость; развиваются интонация, слух, внимание, память; воспитывается временная ориентировка, то есть способность уложить свои движения во времени в соответствии с различным ритмическим рисунком мелодии.

Использование в педагогической практике музыкальных пальчиковых игр опирается на определённые принципы и методы: прежде всего, это направленность на создание общей благоприятной атмосферы. Процесс совместного музицирования вызывает эмоциональный отклик у детей, развивает мышление и фантазию. Перед игрой необходимо обсудить её содержание, сразу при этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения, что позволит подготовить детей к правильному выполнению упражнения.

Учитывая, что объём детского внимания невелик, важно помнить о принципе доступности материала: лаконичные песенки-игры с ясной формой, запоминающейся мелодией в удобном диапазоне способствуют развитию певческих навыков. Вспомогательным моментом может стать небольшое вступление: оно настроит детей на определённый характерный образ и поможет в восприятии игры. Особенно актуальны принципы постепенности и систематичности. Важно подобрать упражнения так, чтобы они соответствовали индивидуальным и возрастным особенностям ребёнка. В перспективе хотелось бы направить детей не только на повторение, но и на самостоятельный творческий процесс придумывания движений и интонаций.

Концентрации внимания ребёнка и его распределению помогает выразительность подачи материала: многообразные интонации в голосе, чёткая дикция, выразительная мимика, и яркое художественное исполнение песни. Процесс может сопровождаться показом ярких иллюстраций. К примеру, дети очень эмоционально реагируют на слайд-шоу, предварительно подготовленное и демонстрируемое с помощью проектора на большой экран. Также большой интерес дошкольников вызывает процесс коммуникации с персонажем кукольного или пальчикового театра.

1. Пальчиковая игра «Коза и козлята»: исходное положение рук – кисти сомкнуты, пальцы направлены вверх в разомкнутом положении, как будто держат большой мяч.

Жила-была Коза, и было у неё семеро козлят. Однажды отправилась мама Коза на работу, на лужок пастись и поёт козляткам-ребяткам:

«Козлятушки-ребятушки,

Я на луг пойду, молочка принесу!

Закрывайте дверцы серебряные:

Раз - дверца, два - дверца, три - дверца, (по очереди соединяем подушечки

Четыре - дверца, пять – дверца… пальцев, начиная с мизинцев)

Все дверцы закрыли?

Закрывайте замки золочёные:

Раз – замочек, два - замочек, три - замочек, (по очереди перекрещиваем Четыре – замочек, пять – замочек… пальцы, сжимаем в «замок»)

Все замочки закрыли?»

Проверим – крепок ли замок? Крепок! (пытаемся «разжать замок»)

Целый день мамочка Коза работала, вечером приходит домой и поёт козляткам-ребяткам:

«Козлятушки-ребятушки,

Я домой пришла, молочка принесла!

Открывайте замки золочёные:

Раз – замочек, два - замочек, три - замочек, (разжимаем пальцы, снова

Четыре – замочек, пять – замочек… соединяем их подушечки)

Все замочки открыли?

Открывайте дверцы серебряные:

Раз - дверца, два - дверца, три - дверца, (разъединяем пальчики, возвращаем

Четыре - дверца, пять – дверца… в исходное положение)

Все дверцы открыли?»

Зашла мама Коза домой, напоила козляток-ребяток молочком, и начали они от радости плясать:

«Три-татошки, три-тата, («бегаем» пальцами правой руки по ладони левой,

Вышла кошка за кота, затем наоборот)

За кота-котовича,

За Петра Петровича!»

Вот какая сказка! (развели руки в стороны)

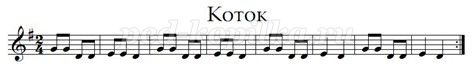

2. Пальчиковая игра «Котенька-коток»: исходное положение рук – кулачки прижаты друг к другу таким образом, что большие пальцы находятся сверху, а мизинцы – снизу.

Котя – котенька - коток,

Котя – серенький хвосток. (достаём мизинчики и соединяем их подушечки, подучается «хвостик»)

Лапочки-подушки, (хлопки «мягкими ладонями»)

Ушки на макушке. (кулачки сжаты, достаём и вытягиваем указательные пальцы)

Как услышат мышку, (поворачиваем «мордочку» вправо-влево)

Мышку-шалунишку.

Превратятся лапки (сжимаем и разжимаем пальчики - «коготки»)

В коготки – царапки.

Цап-царап! Цап-царап! («ловим мышку»)

Ам! (сжимаем ладони, «поймали»)

Мышка, мышка, не шурши, (легко гладим ладошки друг об друга)

Котя- котик, не спеши… (замерли)

Цап-царап! Цап-царап! («ловим мышку»)

Ам! (сжимаем ладони, «поймали»)

Давайте посмотрим, все ли мышку поймали? (заглядываем в ладошки)

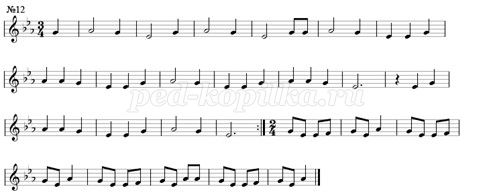

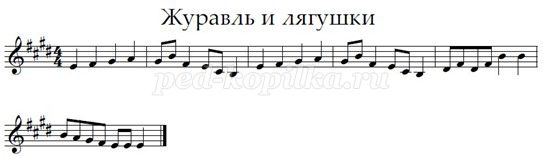

3. Пальчиковая игра «Журавель и лягушата»: исходное положение – пальцы вытянуты в разные стороны («как длинные ноги у журавля»), ладошки должны ощущать «растяжение».

Повадился журавель, журавель (начиная с больших пальцев по очереди соединяем подушечки, мизинцы

ударяют 3 раза, затем снова большие 3 раза)

На болото каждый день, каждый день. (повторение движений)

Длинным клювом «щёлк-щёлк» (складываем ладошки в форме «клюва», открываем и закрываем)

В лягушатах знает толк! (ручки сжимаем в кулачки и показываем большие пальцы)

/возвращаемся к исходному положению, но теперь пальцы согнуты, «как лягушачьи лапки»/

Пять весёлых лягушат (начиная с больших пальцев по очереди соединяем подушечки, мизинцы

ударяют 3 раза)

Быстро спрятаться спешат. (повторение движений)

Раз – под кочку, два – под кочку, (поочерёдно «прячем» пальчики в кулачок, начиная с больших)

Три – под кочку, четыре, пять!

Вот и нету лягушат.

/складываем руки в «бинокль» и смотрим/

Все лягушата спрятались? Ну-ка, посмотрим внимательно!

О музыкальных пальчиковых играх можно говорить, как об универсальном дидактическом и развивающем материале воспитания детей. Практика показывает, что их можно успешно использовать в музыкальной деятельности детей на протяжении всего их дошкольного детства.

Пальчиковые игры интересны ещё и с точки зрения духовного наследия нашей национальной культуры. Они помогают оценить педагогический опыт белорусского народа, интуитивно определившего роль взаимозависимости развития речи и пальцевой моторики и невербального общения в деятельности ребёнка, так как генетически восходят к жанру русской потешки («пестушки»), которая представляет собой забаву взрослых с маленькими детьми с использованием разнообразных движений пальцев, рук, ног ребёнка и взрослого. С помощью потешек наши предки формировали у детей потребность в игре, готовили их к самостоятельной деятельности, и одновременно в мягкой и ненавязчивой форме давали ребёнку урок нравственного воспитания, вводили его в красочный и поэтический мир родного языка.

Формы организации музыкального воспитания

Традиционно в дошкольном учреждении принято выделять четыре формы организации музыкальной деятельности:

— организованная музыкальная деятельность;

— самостоятельная музыкальная деятельность;

— музыка в повседневной жизни;

— праздники, развлечения.

В летний период музыка в детском саду звучит во время игр, на развлечениях, прогулках, в повседневной жизни.

Организованная музыкальная деятельность :

— дети поют, танцуют, слушают музыку, играют на детских музыкальных инструментах, читают стихи, инсценируют сказки.

Самостоятельная музыкальная деятельность выражается в нескольких формах:

— сюжетно-ролевая игра

Сюжет игры, тему выбирают дети, например, «Игра в оркестр», «Музыкальный

магазин» «Музыкальная шкатулка», «Игра в театр», «Музыкальное занятие», «Ищем таланты», «Народный артист», «Концерт по заявкам» и т. д.;

— игры-упражнения, в которых ребенок тренируется, играя на каком-либо инструменте или разучивая танцевальные движения;

— музицирование. (оно включает и пение, и ритмические движений, и игру на музыкальных инструментах.)

Музыка в повседневной жизни в летний период объединяет все формы музыкальной деятельности:

— музыка в быту:

• слушание музыки в «живом исполнении» и в записи;

• самостоятельноемузицирование детей;

• утренняя гимнастика под музыку;

• игры и упражнения (игры-забавы, игры-упражнения);

Летние праздники дарят детям веселые игры и соревнования, шутки и смех.

— различные виды развлечений:

• «неожиданные» импровизированные праздники;

• беседы-концерты;

• спектакли, театральные постановки;

• игры, развлечения, хороводы;

• празднование дня рождения;

• кукольные и теневые театры;

• досуги.

Предполагаются совместные действия детей и взрослых или только детей.

Музыка звучит во время игр, рисования, что создает особое настроение, направлена на непроизвольное восприятие и внимание детей. Ребята слушают различные по стилям и жанрам музыкальные произведения (классические, народные). Слушание музыки проходит как с установкой на ее восприятие, так и без установки. При этом дети получают разнообразные музыкальные впечатления.

Активное же восприятие музыки предлагается во время:

— музыкальных вечеров;

— бесед -концертов (например, темы для бесед: «Сказка в музыке», «Разный дождик», «Музыка и природа» и т. д.);

— тематических концертов;

— музыкальных конкурсов и викторин;

— концертов-загадок

Варианты нетрадиционных форм организации музыкальной деятельности

1. Музыкальные проекты:

— «Маленькие звездочки».

— «Коса -девичья краса».

— «День игры»

— «Фестиваль искусств»

Проектная деятельность концентрируется вокруг тем, включающих основные компоненты воспитания дошкольников. В этих творческих проектах участвуют все группы детского сада, воспитатели, бывшие воспитанники, родители.

2. Летние праздники и развлечения

1.По краеведческой тематике тематическое содержание материала отражает особенности региона, сезонность, страницы народного календаря, социально-значимые события.

Фольклорные праздники («Летняя ярмарка», «Березонька», «Яблочный Спас», «Медовый Спас» и др.). Народные календарные праздники помогают ребенку почувствовать себя частичкой своего народа, узнать о его традициях и обычаях. Эти праздники дают представления о народных верованиях, традиционных обрядах, повседневной жизни, они учат бережному и уважительному отношению к своим предкам, истории народа, природе, родному краю.

Каждый праздник народного календаря организуется в определенный день и знакомит с народными культурными традициями в соответствующей возрасту детей форме. В первую очередь поясняем, что народный праздник — это не всенародный день безделья, а сочетание труда и веселья. Участвуя в фольклорных праздниках, играх, ребята приобщаются к произведениям устного народного творчества.

Раскрывая тему народного праздника, обращаем внимание детей на:

• изменения в живой и неживой природе;

• обрядовые действия;

• нравственную основу.

Чтобы праздник запомнился детям, необходима предварительная работа:

• наблюдение за изменениями в живой и неживой природе,

• рассказы, беседы, чтение легенд, мифов на тему праздника. Например, празднику «Троица» сопутствует рассказ о березе, одном из самых любимых и почитавших у славян дереве; знакомство с песнями и хороводами: «Березка, березка…», «Во поле береза стояла», русская народная песня в обработке Н. Римского-Корсакова.

• подбор и разучивание народных игр, стихотворного материала по теме.

• участие, детей в приготовлении оборудования для игр и праздника

2.Экологические («День защиты окружающей среды», «Праздник цветов», «Ребятам о зверятах», «Берегиня», «Ладушка»).

Содержание экологических праздников направлено на обогащение знаний детей о природе, воспитание бережного, заботливого отношения к ней. Мы стремимся к тому, чтобы ребенок рос добрым, отзывчивым, милосердным, умел творить добро и сопереживать, радоваться и смеяться от души. Особенность этой группы праздников в том, что они часто носят итоговый характер, завершают практическую работу. Подготовка и проведение праздников позволяют влиять на все стороны личности ребенка: рациональную (информированность, эрудиция, познавательные интересы), эмоциональную (восприимчивость к миру природы, эмоциональное положительное отношение к ее объектам, чувства восхищения и удивления, сочувствия) и практически-действенную (желание и готовность участвовать в природоохранной деятельности, умение правильно вести себя в природе).

3.Традиционные тематические («День города», «День рождения А.С. Пушкина», «Я дружу со светофором», «В гостях у солнышка», «Веселый ветерок», «День рождения детей», «Музейный пикник» «Музыкальный фестиваль» и т. д — дети поют песни, играют, читают стихи, отгадывают загадки, сочиняют сказки, импровизируют под музыку). Такие праздники призваны приучить детей к традициям города, района, вызвать эмоциональный отклик, веселить, доставить радость, эстетическое наслаждение.

Например, краеведческий музей организует общегородской праздник. Детским коллективам (в том числе и группам детского сада) предоставляют возможность продемонстрировать свои достижения: спеть, станцевать, прочитать стихи, веселые сценки и т. п. Музыкальный фестиваль посвящен одному виду деятельности, например танцу.

Читаем стихи, ставим танцы и инсценировки, проводим занимательные игры, загадываем загадки.

4.Семейные праздники

Они позволяют укрепить отношения детского сада с семьей, сплотить детей и родителей. Организуются семейные команды, которые будут участвовать в конкурсах. Все остальные объединяются в группы поддержки. В играх, танцах, чаепитии участвуют и гости, и хозяева. В конце праздника следует подведение итогов конкурсной программы, чествование победителей. Их должно быть много — в разных номинациях.

Примерная тематика семейных праздников:

• «Праздник игры » — к этому празднику родители и дети готовят по одной игре из своей семейной игротеке.

• «Праздник чая» — это одновременно и познавательный, и веселый праздник, который поможет не только узнать историю чая, правила его заваривания, культурного чаепития, но и просто повеселиться.

• «Праздник домашних питомцев» — на этот семейный праздник дети приносят фото, рисунки, открытки, игрушки, организуется выставка. Дети рассказывают о любимцах, читают стихи, поют песни о животных, играют в игры.

• «Праздник мыльных пузырей»

Музыкальные игры в летний период

Игра — своеобразная школа жизни, способствующая познанию окружающего мира, обучению человеческим отношениям. Игра заставляет принимать решение, делать выбор.

Игровое пространство площадки разделяется на игровые «поляны», обозначенные маркерами — картинками с изображением тех занятий, для проведения которых они предназначены:

— «Хороводная поляна».

— «Музыкальная поляна».

— «Поляна забытых игр».

— «Поляна игр разных народов».

— «Поляна подвижных игр».

— «Поляна настольных игр».

— «Кукольный дом».

Организация музыкальных игр предусматривает тщательную подготовку игрового пространства и предварительное разучивание игр.

Взаимодействие с семьями воспитанников:

От того, насколько верно понимают в семье цели и задачи музыкально-эстетического воспитания, насколько осознается сила эмоционального воздействия музыки и науки на личность ребенка, в значительной мере зависит процесс формирования его музыкальной культуры. Поэтому необходима разъяснительная работа с родителями — проведение индивидуальных бесед и консультаций, а также приглашение родителей на открытые мероприятия и различные музыкальные праздники.

Заинтересованное отношение педагогического коллектива и музыкального руководителя к своей работе практически всегда находит благотворный отклик в семьях детей. По совету музыкального руководителя родители начинают собирать музыкальную фонотеку, посещают с детьми музыкальные театры, концерты, беседуют с ребятами о услышанном, заботятся о развитии у них музыкального вкуса.

Самодельные музыкальные инструменты в развитии музыкальности детей

Издавна музыка признавалась важным средством формирования личностных качеств человека, его духовного мира. Музыкальное развитие оказывает ни чем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве и в жизни. Аристотель писал: «Музыка – необходимый душевный атрибут человеческого существования».

Современное понимание проблемы музыкального обучения детей предполагает вовлечение их в процесс общения с музыкой на основе сотрудничества и творческой игры. Приобщение к музыке наиболее естественно происходит в активных формах совместного музицирования (игра на музыкальных инструментах, пение, движение), которое должно составлять фундамент для музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Подобный подход получил распространение во всем мире.

Исследования психологов и педагогов показывают, что занятия музыкой в самом раннем возрасте очень эффективны для общего развития ребенка. Уже ни для кого не секрет, что благодаря развитию музыкальных способностей ребенок начинает раньше и четче говорить, лучше владеет координацией движений, увереннее чувствует себя на музыкальных занятиях в детсаду и в школе.

Начинать развитие музыкальных способностей лучше всего сразу же после рождения. Конечно, первая учительница в этом деле (как и во многих других) - мама. Когда малыш видит, как мама поет и играет, он хочет ей подражать. Именно так создаются предпосылки к обучению, но главное во всех начинаниях - это желание малыша. Поэтому любые занятия с ним следует проводить только тогда, когда он в настроении.

Содержание музыкальной среды отражает принцип системности в овладении музыкальной деятельностью: она должна соответствовать возрасту детей и содержанию их музыкальной деятельности, поэтому следует усложнять содержание среды по возрастным ступеням. Содержание должно обеспечивать возможности для музыкально-творческого развития детей и получения из среды необходимой им информации для музыкально-творческой деятельности.

Музыкальные инструменты с самого начала работы с детьми используются вместе с певческим голосом, природными инструментами (руками и ногами, с помощью которых можно хлопать и топать) обладает каждый человек. Эту гамму звукоизвлечений следует дополнить, расширить и улучшить: маленькими ударными инструментами. К ним относятся: трещотки, деревянные палочки, небольшие тарелочки, тарелки, треугольники, кастаньеты, различного рода деревянные и кожаные барабаны, бубенцы и другие подобные инструменты.

К этим инструментам без определенной звуковой высоты, которые применяются как чисто звукокрасочные и ритмические инструменты, присоединяются ударные, имеющие определенную звуковую высоту: маленькие литавры, разной формы штабшпили (глокеншпили, металлофоны, ксилофоны и стеклянные сосуды). Штабшпили являются связующим звеном между мелодическими и ритмическими инструментами и образуют основу всего звучащего ансамбля.

Шумовые инструменты – это самое привлекательное, что есть для маленьких детей в музыке. Они просты и наиболее доступны детям раннего возраста.

Как известно, разнообразие шумовых инструментов народов мира велико. Это удивительно красочный ансамбль, да и сам шумовой инструмент выглядит очень нарядно.

Внешняя привлекательность и необычность инструмента – главное, что определяет интерес к нему и желание взять его в руки. Детей привлекают не только звучание и вид инструментов, но и то, что они могут сами, без чьей-либо помощи извлекать из них звуки. Лёгкость самостоятельных действий с шумовыми инструментами, возможность манипуляций являются основными факторами педагогического успеха в работе с ними.

Разнообразие шумовых и ударных инструментов трудно даже перечислить: треугольники, бубенцы и колокольчики, браслеты с ними, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны, литавры, ручные тарелки и многие другие их разновидности, имеющиеся в изобилии у каждого народа. Это самые древние инструменты, пришедшие к нам из глубины веков.

Дополняют этот ансамбль ксилофоны и металлофоны. Обычно их называют «орфовскими» инструментами. Карл Орф (1895-1982) был композитором, довольно известным и почитаемым ещё при жизни. Его музыка завораживала магией ритма, диковинными инструментами оркестра, танцующим хором и стала для современников символом простоты и яркой театральности.

Но действительную мировую славу ему принесли не его сочинения, а созданная им система музыкального воспитания. Оказалось, что не только Моцарт и Чайковский, Бетховен или Бах могут называться композиторами, но и совсем маленькие дети. Они тоже способны создавать музыку и импровизировать на специально созданных для этой цели орфовских инструментах.

Орфовские инструменты являются скорее аккомпанирующими, чем мелодическими. Они чудесно дополняют негромкое детское пение. Техническая лёгкость игры на шумовых и орфовских инструментах, их способность тот час же откликаться на любое прикосновение располагают и побуждают детей к звукокрасочной игре, а через неё к простейшей импровизации. Таким образом, орфовские и шумовые инструменты позволяют всем детям, независимо от способностей, участвовать в музицировании. Каждому ребёнку в этом ансамбле может быть найдена подходящая роль.

Обязательным является использование на всех ступенях обучения самодельных шумовых инструментов. Самодельные инструменты позволяют начать процесс приобщения детей к музыке в отсутствии настоящих инструментов. В данном случае речь идёт не о том, что «голь на выдумки хитра». Идея использовать в работе с детьми самодельные инструменты и конструировать их вместе с детьми просто и мудро: детские музыкальные инструменты на первоначальной ступени должны быть игрушками в прямом и высоком значении этого слова.

Музыкальными игрушками, которые будят творческую мысль, помогают понять, откуда и как рождаются звуки.

Игровое исследование звучащего мира начинается в самом раннем детстве: посудный оркестр на кухне, деревянные кубики и мебель, пищалки, свистульки, бумага, связки ключей, мешочек с орехами, куда можно запустить руку и услышать чудесный шорох. Раздражающие взрослых звуки доставляют детям наслаждение, и они готовы упиваться ими, особенно если получается ритмично. Дети безотчётно стремятся ко всем предметам, из которых они могут самостоятельно извлечь звуки. В роли музыкального инструмента с одинаковым успехом могут выступать и концертный рояль и расчёска.

Детский игровой мир озвучен простейшими инструментами (звучащими предметами). Цель этой инструментальной игры – импровизационное звукоподражание. Вот в детской игре всходит солнце – и «дребезжание» на какой-нибудь железке вполне символично соответствует торжественности природного явления. Появляется кикимора – дети голосом или на свистульке тут же неподражаемо изобразят её причитание. Поэтому в группе для творческого музицирования будут уместны звенящие ключи и связки пуговиц, стеклянные стаканы и шуршащая бумага, коробочки с крупой и барабаны из пластиковой банки.

Общеизвестно, что прообразами маракасов, барабанов, кастаньет, бубенцов, свистулек у наших предков были засушенные тыквы с шуршащими семенами, части полого бревна, деревянные бруски, обыкновенные кусочки железа, повешенные на прутик, и стручки различных растений. В современной жизни возможностей для звукотворчеста неизмеримо больше. Они ограничены лишь фантазией и желанием изобретать.

Для изготовления самодельных инструментов подойдёт всё, что угодно:

- Бумага (целлофан, пергамент, газета, гофре и пр.);

- Деревянные кубики, карандаши, катушки, палочки разной толщины, брусочки;

- Коробочки из разных материалов (картонные, пластмассовые, металлические, баночки от йогурта, от шоколадных яиц, ячейки);

- Леска, нитки простые и шерстяные, проволока, ткань;

- Природные материалы: желуди, каштаны, шишки, орехи, скорлупки от них, крупа, камешки, ракушки;

- Кусочки пластика, небольшие металлические предметы (ключи, скобочки, палочки, гайки, кольца и пр.);

- Металлические банки разных размеров;

- Стеклянные бутылки и фужеры;

- Пуговицы, шарики, резиночки, колокольчики, пустые тюбики от губной помады, расчёски.

И многое другое, из чего можно извлечь звуки.

Формирование у дошкольников метроритмического чувства во всех его компонентах (чувство ритма, метра, темпа, формы, ритмического рисунка)- является определяющим для успешного дальнейшего музыкального развития и приобщения их к коллективным формам музицирования. Все компоненты чувства ритма при этом имеют большое значение, но главным является чувство равномерной метрической пульсации и на протяжении всего обучения уделяется пристальное внимание его формированию и развитию. Ошибочно считать, что чувство метра воспитывается само собой. Такие задания как: услышать, отметить его самыми разными способами в инструментальной музыке, речевых и двигательных упражнениях, «звучащих жестах» даются детям на каждом занятии.

Игровой мир озвучен простейшими самодельными музыкальными инструментами, сделанными самими детьми или вместе с родителями из всего, что они могут найти и приспособить для извлечения звуков. Внешний вид и необычное звучание самодельных инструментов еще больше заинтересовал детей

Для многих детей игра на самодельных и детских музыкальных инструментах – это средство преодоления застенчивости, скованности, формирования умения передать чувства, внутренний духовный мир, развития музыкальной памяти, внимания, творческой инициативы, расширения сферы музыкальной деятельности.

Итак, игра на самодельных музыкальных инструментах, позволяет ребенку:

- Знакомиться с историей возникновения музыкальных инструментов.

- Развивать музыкальный слух и внимание, метроритмическое чувство.

- Способствовать практическому усвоение музыкальных знаний.

- Формировать качества способствующие самоутверждению личности: самостоятельности и свободы творческого мышления, ассоциативного воображения, индивидуальности восприятия.

- Воспитывать потребность к музицированию.

- Развивать способности детей в креативных отношениях на занятии.

- Учить детей свободно импровизировать, делать экспромты в системе «педагог-ребенок».

- Способствовать воспитанию лидерских качеств личности ребенка на основе самоорганизации и самоконтроля. Музыкальный руководитель И.А. Бондаренко